今回は、前回お話ししたRaspberry Pi Picoシリーズ向けの拡張基板を使って作れる具体的なDIYシステムの例を紹介します。ちなみに拡張基板の名前は「Pico Crust Board」としようと思っているので、ここからはその名前で書いていきます。

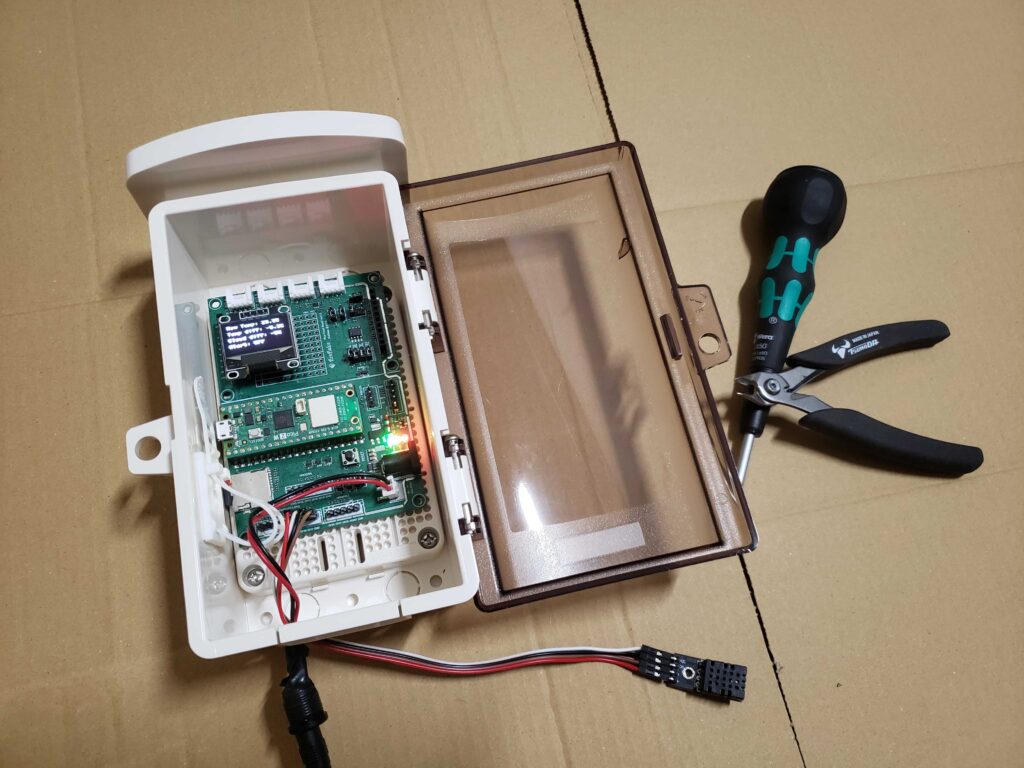

DIYシステム例の1つ目は、急な晴天などによる萎れ対策用の警報システムです(※:展示会用に組んだため、水濡れ対策はしていません。圃場での運用には防滴・防雨などの水濡れ対策が必要になります)。

近年の気温上昇による夏場の暑さは本当に過酷ですが、夏場前であっても十分暑くなる日があります。実際に、そこまで酷い暑熱を予期していなかった6月に「曇雨天→急激な晴天+暑熱」が起きて作物がやられた、という話を聞いた事があります。この警報システムは、そういった「経験則だけでは対応しづらい暑熱ダメージ」への対策をイメージして組んだもので、以下の機能があります。

- 現在と3時間先の天気予報をインターネットから取得して比較し、雲量と気温の変化度合をチェック。

- 3時間先に「雲量激減+気温上昇」が来ると予測された場合、急激な晴天+暑熱リスクと判定してスマホへ通知。

- (天気予報だけに頼らず)圃場の温湿度も計測。急な気温上昇や気温上限オーバーが起きた場合はスマホへ通知。

- ディスプレイには雲量や気温の変化率、現在の圃場気温、スマホへの警報通知状態を表示。

- 異常検知時にはPico+センサーごと電源再投入→再起動し、本番運用時の停止リスクを最小化。

このシステムを圃場に設置して通知を受け取れば、急な晴天が来る前に萎れ対策を行えます。予報通りの暑熱が発生しても、大きなダメージを回避できる可能性が高まります。

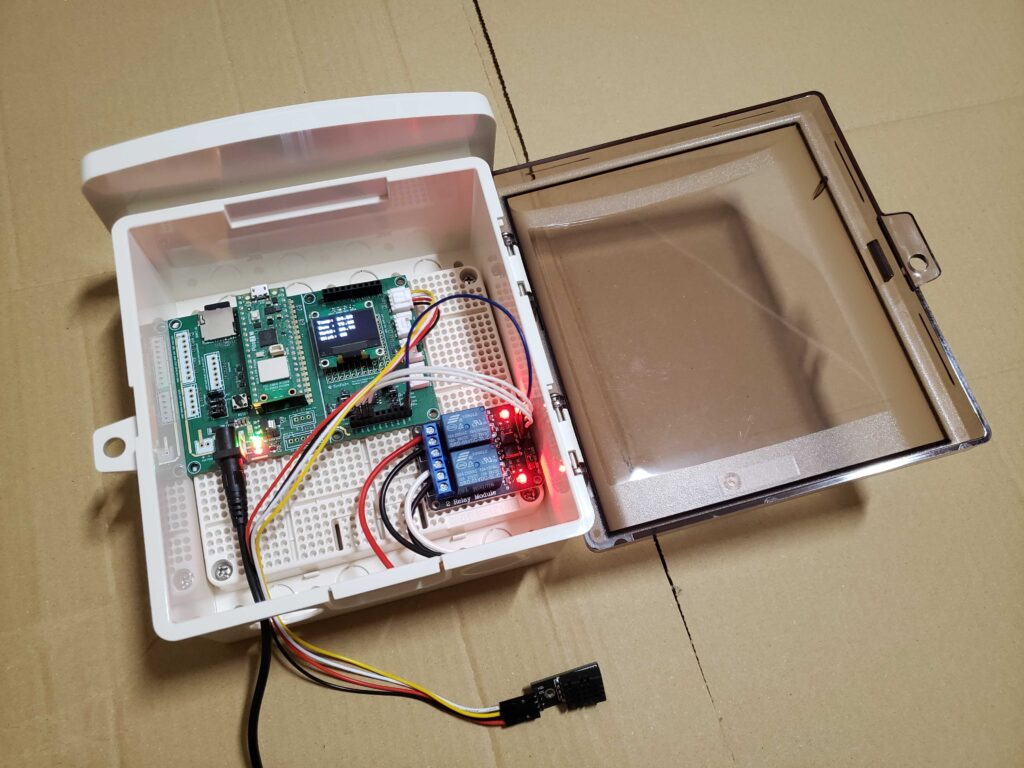

DIYシステム例の2つ目は、こちらも暑熱対策をイメージしたもので、湿球温度を基準にして動作する、ビニールハウスなど施設園芸向けのミストシステムです(※:こちらも水濡れ対策はしていません。また本番環境の圃場でリレーを使う場合は、動かす機器の電圧などに合った機構を組む必要があります)。

湿球温度とは、「ミストでどこまで冷やせるか」という限界の温度です。これが今の気温よりかなり低ければ空気が乾いているため、ミストによる冷却効果が期待できます。逆に、湿球温度が今の気温とほとんど変わらない場合は空気がすでに湿っているため、ミストを稼働させてもほとんど冷却できません。近年の暑熱は酷いものの、むやみにミストを噴霧すると冷却効果はほとんど得られず、逆に過湿によって病害リスクが高まる、ということが起き得ます。このシステムはそういった状況で冷却用ミストを的確に動かすためのもので、以下の機能があります。

- ハウスの温湿度を計測し、そこからリアルタイムの湿球温度を算出。

- 湿球温度と現在気温の差が一定以上の場合、冷却効果があると判定してリレーをON→ミストが稼働。

- ミストの無駄な噴霧を避け、省エネ・省水および、過湿による病害リスク低減を同時に実現。

- ディスプレイには現在の温度、湿度、湿球温度、ミスト噴霧の有無を表示。

- 異常検知時にはPico+センサー+リレーごと電源再投入→再起動し、本番運用時の停止リスクを最小化。

このシステムは、単純な温度・湿度制御ではなく「冷却の観点から空気の状態を判断し、ミストの動作を最適化する」仕組みになっています。そのため、限られた設備でも高い冷却効果を発揮できるのが特徴です。結果として、無駄な噴霧を抑えつつ暑熱によるストレスを軽減でき、作物の生育環境をより安定的に保つことが可能になります。

Pico Crust Boardを使ってDIYすれば、こういったシステムを低コストで組むことが出来ます。さらに、Raspberry Pi Picoのプログラムを変更することで、圃場の状況に合わせた様々な動作を追加することが可能です。一般的なスマート農業機器は高額で、圃場が小さい中小規模生産者の方にとっては、相対的コストが高く導入が難しい場合があります。ですが、Pico Crust Boardを使えば、数万円程度で圃場にスマート農業システムを導入し、その時々のやりたい事に合わせたカスタマイズ(例えばセンサー追加や動作ロジック変更など)が行えます。

また、こうした取り組みを農業経営・事業運営の視点から見た場合、Pico Crust Boardによるスマート農業システムのDIYとは「金銭的リスクを最小限に抑えつつ、迅速に試行錯誤を重ねていく」ような戦略・方法論だと言えます。そのように、1.低リスクでの試行錯誤を重ねながら自分たちの圃場にあったシステムを組んでいけること、2.その取り組みを通じて様々なノウハウが自分たちに蓄積されること、3.そのような事業的方法論を選べるので「(望んでいない)高リスクの道」を選ばずに済む可能性が増えることが、「楽しいDIY」の枠を越えて、Pico Crust Boardが提供できる価値ではないかと考えています。

ところで「Raspberry Pi Picoは小型・省電力のマイコンで、例えばPCやラズパイと比べるとマシンパワーは相当低いので、簡単な計測・制御システムならともかく、本格的なシステムを組むのは拡張基板を使っても難しいのでは?」と思う方もいるかもしれません。ですが、Raspberry Pi Pico+Pico Crust Boardを使って、統合・複合環境制御システムのような本格的なスマート農業システムを作ることもできます。次回は、Pico Crust Boardを使い、初心者でも学びやすいMicroPython言語でプログラミングした、本格的な環境制御システムを紹介します。